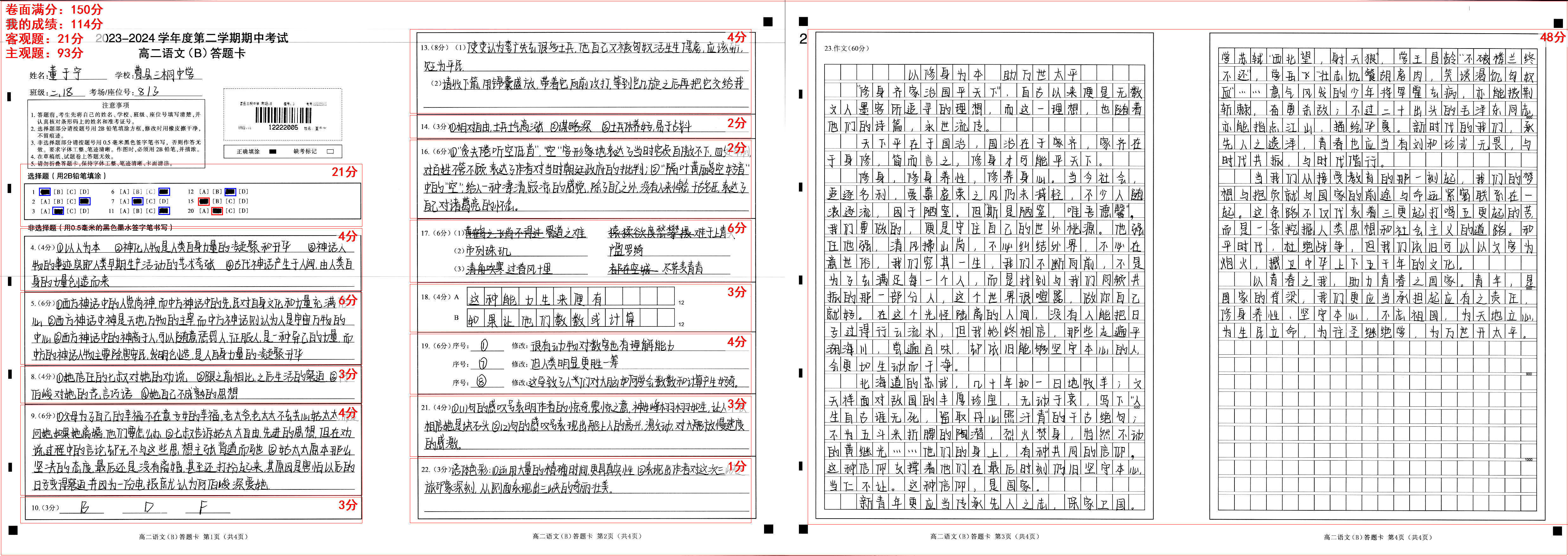

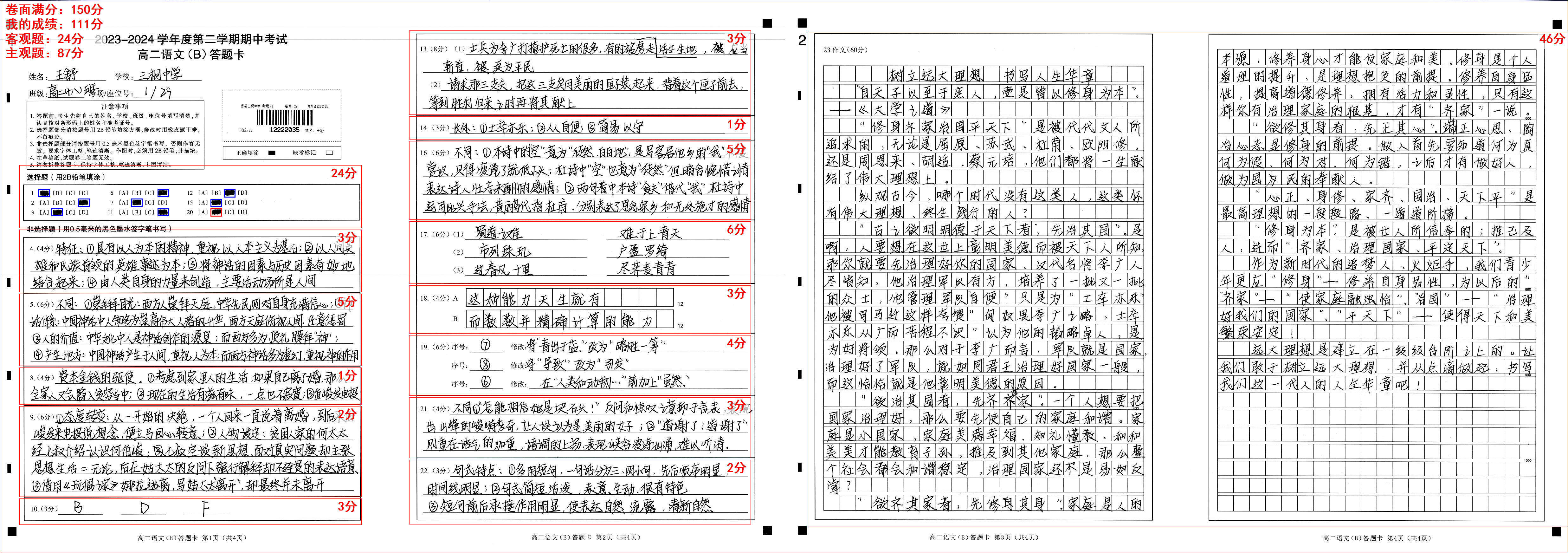

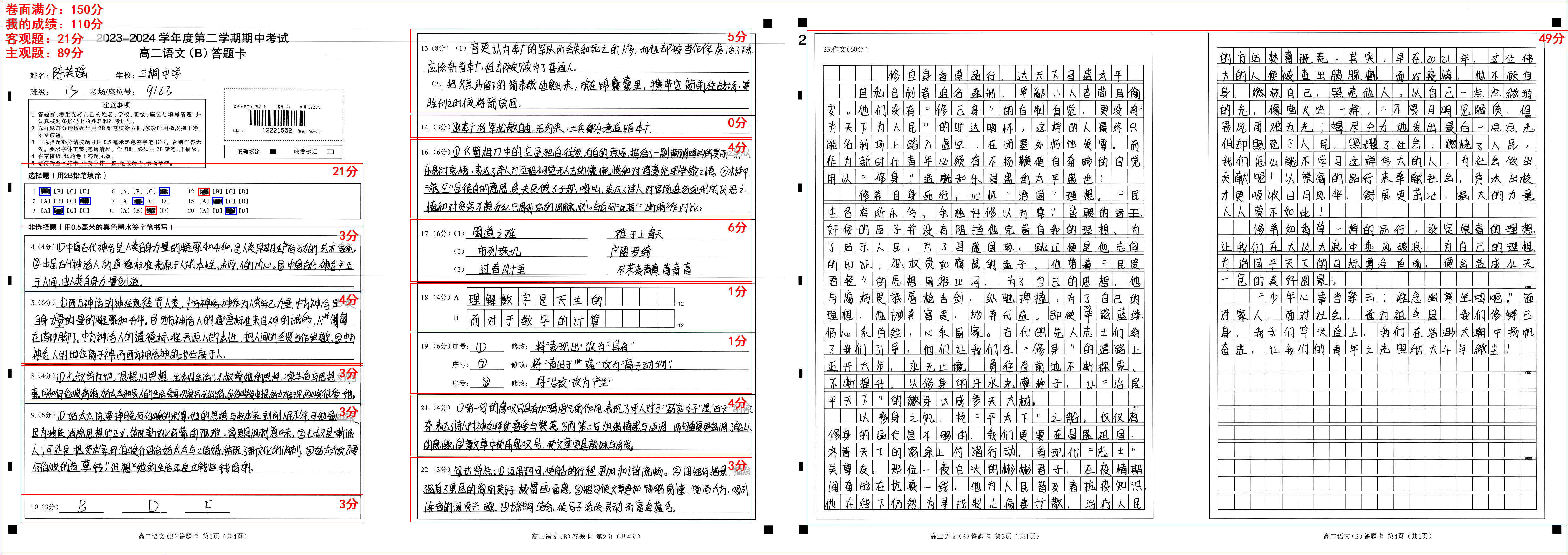

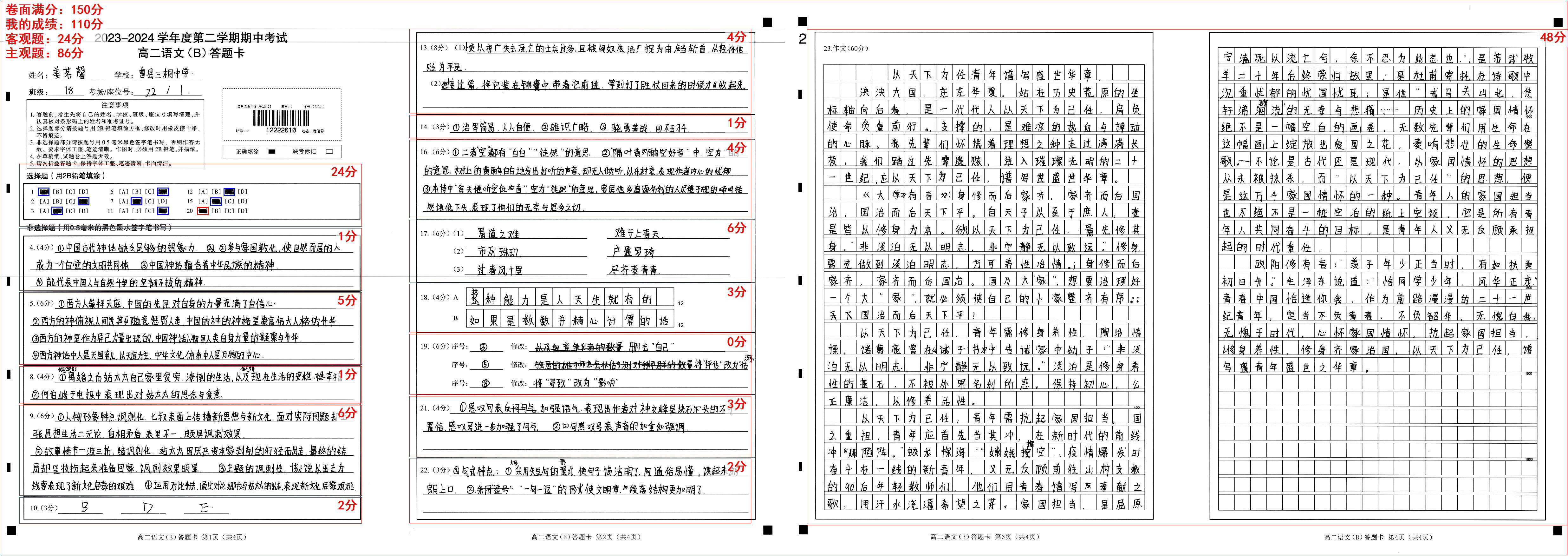

“修身齐家治国平天下”作文训练

“修身齐家治国平天下”作文训练

【作文原题】

阅读下面的材料,根据要求写作。

中国古代文人普遍将修身、齐家、治国、平天下作为自己的最高理想,他们的一生大多都围绕着这一目标展开。屈原、苏武、杜甫、欧阳修,莫不如此。

读了以上材料,你有怎样的感悟和思考?请结合材料写一篇文章。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题,不要套作,不得抄袭,不得泄露个人信息;不少于800字。

【立意把握】

“修身齐家治国平天下”蕴含了深厚的哲学意义和实践指导价值。这一理念,从个人修养出发,逐渐扩展至家庭、国家乃至整个世界的和谐,体现了从微观到宏观的递进关系和内在联系。对学生大格局大境界大胸怀大抱负的形成具有良好导向作用。

修身,即个人修养,是儒家思想中的核心概念,它要求个人通过学习和自省来培养德行和智慧。这一过程不仅关乎个人的道德品质,还涉及到对知识的追求和对生活的深刻理解。随着社会的发展,个人的道德修养和自我管理能力变得愈发重要。

家庭是社会的基本单元,家庭的稳定与和谐对社会整体的稳定有着举足轻重的作用。维护家庭和谐,促进家庭成员之间的良好关系,依然是每个人需要面对和解决的课题。

一个国家的繁荣与稳定,依赖于合理的政治制度、健全的法律体系和高效的政策执行。在全球化的今天,国家治理不再局限于国内事务,而是越来越多地涉及到国际合作与交流。因此,国家治理需要兼顾内外因素,既要维护国内的稳定与繁荣,也要积极参与国际事务,推动构建人类命运共同体。

平天下,则是指实现世界的和平与秩序。在全球化的背景下,各国之间的联系日益紧密,任何国家的问题都可能影响到其他国家乃至整个世界。因此,推动世界的和平与发展,需要各国共同努力,通过对话与合作解决国际争端和全球性问题。

无数的志士仁人都胸怀天下,心系苍生,他们有崇高的价值信念和高尚的理想追求。家国天下,是一个从小到大,逐步递进,不断实现自我价值的过程。进入宋明时期,边境冲突,外族入侵,导致内忧外患加剧,士大夫阶层从修身层面上升,其危机意识和对天下责任更为重视,更加强调了个人之于国家社会的责任,最典型的如朱熹提出的“存天理,灭人欲”;范仲淹,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”;张载,“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”;顾炎武,“天下兴亡,匹夫有责”等等,实质是对儒家“舍生取义,杀身成仁”思想的延伸。再到清末民国时期,鸦片战争、甲午战争、八国联军侵华、抗日战争等一些列反抗外族侵略的战争事件,国门打开,放眼世界,国内热血青年和革命先驱们救亡图存,进一步强化了“国家和天下”意识,孙中山先生提出了“驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权”的十六字,并进一步传播《礼记》中提出的“大道之行也,天下为公”理念和“民族、民权、民生”的三民主义,将“平天下”以“爱国为民”为核心进行普世传播。进入新民主主义革命时期,在我党先进思想的指引下,号召全世界无产阶级团结起来,推翻“三座大山”的统治,经过艰苦卓绝的奋战,建立新中国,发展社会主义,为实现共产主义提供了许多宝贵经验。

如今,社会主义建设进入新的历史时期,我们提出了社会主义核心价值观24个字,分成3个层面:

1、“富强、民主、文明、和谐”,是国家层面的价值目标;

2、“自由、平等、公正、法治”,是社会层面的价值取向;

3、“爱国、敬业、诚信、友善”,是公民个人层面的价值准则;

再加上构建“人类命运共同体”理念,这一“世界观”、“天下观”,新时代的“修齐治平”内容更具体、更丰盈而又可实践、可执行。作为成功人士而言,修身可以参照儒释道三家的目标,身心康健,人格健全,并通过专业知识、工作能力、职业操守、人际关系、商务礼仪等综合素质的整体提升来实现个人价值的最大化。只有每个人整体素质提升,社会的经济、文化、法制、道德等才会提升,而一旦国家、社会发生动荡,覆巢之下安有完卵。所以“平天下”,关注环境、关爱社会、参与公益事业,才能让我们生活的社会,生存的环境更加美好。

要有信仰、有情怀、有担当,树立高远的理想追求和深沉的家国情怀。

版权声明

本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。