希望学清北家长说:爷爷带娃天花板 | 小学没毕业,却把孙女带进了北大

如果说这个世界上有比父母更爱孩子的人,那一定是姥姥姥爷或爷爷奶奶。他们对孩子的爱,是毫无保留、倾尽所有的。

有很多父母担心老人对孩子过于宠爱,不懂教育章法,会惯坏了孩子。但果真如此吗?

爷爷带大的东北姑娘于梦(化名),或许能带给你答案。

高考那年,她以震惊全村的成绩考入了北京大学录取分数线最高的学院之一,以老校长蔡元培的名字命名的“元培学院”。

作为家族中第一代大学生的她,之后又顺利保研并读博深造。

这背后最功不可没的,除了于梦自身的优秀之外,还有她那永远乐乐呵呵,能让一切烦恼遁形的爷爷。

于梦的故事也让我们明白,家长优秀与否,并不在于学历的高低。

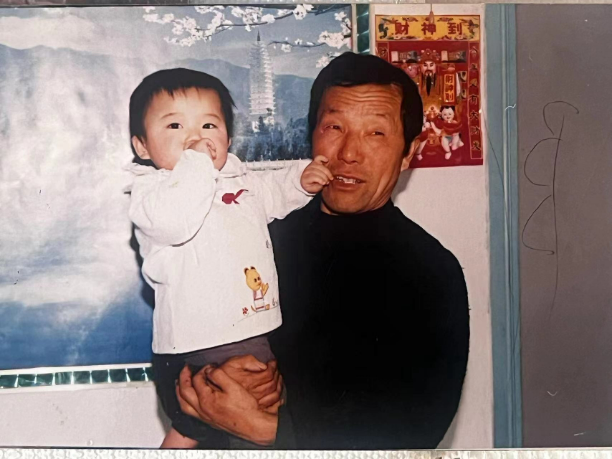

于梦是土生土长的黑龙江佳木斯人,打出生起就被爷爷捧在手心里,爷爷出去唱二人转、演小品、说相声、拉二胡……全都要带着她。

因为每天见的人够多,接触的词汇量也够大,于梦的视觉中枢和语言中枢蹭蹭蹭地发育。

以至于同龄孩子还在咿咿呀呀的阶段,于梦已经能利利索索地抡起手绢唱上一大段。

爷爷于是越发“稀罕这大孙儿”,开始手把手地教,带着她走街串巷地演。

几年的“野生演出”锻炼下来,怯场是不存在的,还没话筒高的于梦,无论什么时候登台,都落落大方。

爷爷当然也不吝夸奖:“我孙女记词特别认真,一字不差;我孙女特别努力,每回演小品之前都要练好几次。”

在其他家长喜欢夸孩子聪明,胜过夸勤劳;喜欢夸孩子真棒,胜过夸认真的时候,于梦爷爷已经无师自通地知道,“努力才能换来的”,比“天生就有的东西”更重要,也更值得被夸赞。

也正是爷爷的夸奖,让于梦从小就明白,万事万物都能够通过努力来争取,任何技能都可以通过刻意练习来精进。

在勤学勤练的加持下,上小学一二年级的时候,于梦已经开始在佳木斯电视台当小主持人了——

比“社牛”爷爷更上层楼,还养成了跟谁说话都不犯怵的种子技能。

谁也没料到,正是这个种子技能,在于梦升初中的时候,发挥出了决定性作用。

彼时,六年级的于梦相中了当地最好的初中,在妈妈的鼓励下,她自己抱着一摞奖状,直接敲开了校长办公室的大门,跟校长足足自荐了半个多小时。

快干到退休都没遇到过小娃娃自荐的校长,当即决定把孩子录了。

这一录,还真就给学校添了个预备役中考状元。

能抱着一大摞奖状去找校长自荐,可想而知于梦的小学成绩有多好。但你或许想象不到,从小学一年级就开始得奖的于梦,其实没上过幼儿园。

在于梦所生长的佳木斯小县城里,当时并没有幼儿园,但用爷爷的话说,“那不碍事,咱自己学”。

跟大多数生于上世纪40年代的农村老人一样,于梦爷爷也没念过几年书,按学历来算,他只上到小学五年级,但要是按照知识容量来算,爷爷这辈子真没少学东西——都是靠自学。

爷爷二十多岁的时候,佳木斯农村开始通电,他一下子就迷上了“所有带电的玩意儿”,过年过节别人打扑克,他看书自学电力,29岁的时候,他正经当上了电工。

各位80后90后读者可能不明白1960年代当电工的含金量,在当时,那可是人人羡慕的职业——电工的一句话,比村长还有分量。

随后爷爷开启了一发不可收拾的自学之路,跟人学,跟书学,跟网上学,东北人基因里的二人转、相声、小品、二胡……相继觉醒。

从自己表演,学到自己创作,后来已经发展成隔三差五要写几个相声剧本寄给市文化局。

孙女4岁的时候,爷爷又开始自学小学语文、小学英语和中学物理,然后相继教给孩子,而且方式很不一般——是倒着教。

先教最后一章,再往前学,“你想想一本书最难的你要是都学会了,那前面的都简单。”

就这样从4岁教到6岁,爷爷跟于梦说:“大孙儿你放心,咱们虽然没上过幼儿园,但咱在家学的是小学一年级的东西,等你上了小学,你会发现,哎呀你比他们学得都好。”

养孩子就是这样,你假定她好,她八成就会好。

跟爷爷预想的一样,于梦果然在小学阶段名列前茅,祖孙俩“组队儿学”的相处模式,也延续到了中学。

等到孙女上了初中要学电脑,爷爷也跟着一起鼓捣,没几天就鼓捣会了,从此以后,爷爷写的二人转和相声剧本,也相应地从手写版,变成了电子版;从寄挂号信,变成了发e-mail。

再后来于梦考上了当地很好的高中,第一次离家住校,爷爷前去探望,发现偌大的宿舍楼晚上只有于梦一个人,其他同学都有家长在附近租房陪读,心疼孙女又不忍耽误儿子儿媳工作的爷爷,当即决定搬到学校附近陪读,并且——

从零开始上网自学做饭、自学营养搭配,不出几天,一辈子没做过饭的爷爷,就给孙女安排上了每顿三菜一汤的伙食标准,一老一少吃得自在又舒坦。

玩儿转智能手机的爷爷

玩儿转智能手机的爷爷

看到这儿你可能会问,孩子的爸爸妈妈呢?放心,有这样的爷爷,爸妈是不可能缺位的。

事实上,在小学三年级前,帮孩子养成良好学习习惯的人,正是于梦爸爸。

在夸孩子这方面,于梦爸爸得爷爷一脉真传,鼓励式教育的种种细节就不展开赘述了,需要强调的,是爸爸发挥的另一种角色——监督者。

即便是考上北大的孩子,小时候也不是啥啥都好,于梦刚上小学的时候,就常常在马虎上栽跟头。

学校布置的计算题,让家长检查签字,总共十几道题,爸爸每次都能检查出四五道错题——把作业本还给孩子,让她自己检查,她偏偏一道错题都查不出来。

爸爸于是买来计算题卡,让闺女每天加练20道,做完自己检查,然后再给爸爸检查,就这样坚持了一年多,孩子从刚开始的自动屏蔽错题,慢慢进化成能检查出一两道错题,又进阶到能检查出所有的错题……

练满一年半之后,于梦已经达到了“只要这题我会,我就能做对”的不败之境,这让她从小学三年级开始,一路开挂到中考,甚至拿下了中考市状元的桂冠。

但到了高一,这一为她护航多年的“神技”,却好像“突然失灵了”。

由于于梦所就读的高中,在整个东北都算非常好的学校,有大把的尖子生从各地涌入,他们一上来就给于梦镇住了——

这些孩子尤其擅长做难题,也热衷于刷难题。而高中学校的第一次摸底考试,出题也偏难,于梦拿到了人生中前所未有的最低分,年级排名400开外。

不知所措的于梦给爸爸打电话,哭了半个多小时,难受得一句话都说不出话来。爸爸一边安慰闺女,一边问清楚了原因。

要说看人看事,还得是走南闯北过的爸爸看得通透,他给于梦分析:

“你甭看他们现在净乐意整难题,真到了高考这些都用不上,高考又不是竞赛,能有多少难题,还不是得看整体正确率,大闺女,你的优势在后头!”

爸爸的预言果然应验了,等到高三复习阶段,模拟题越接近高考,于梦得分越高,高三阶段的年级排名库库往上升。

当年高考,光数学一科于梦就拿下了148的超高分,丢的两分扣在哪儿呢?就扣在数学最后一道大题的最后一问上,于梦不会做,所以空着没答——

至于其他题,于梦的准确率做到了100%。数学如此,理综亦然,高考物理,她甚至拿下了满分。

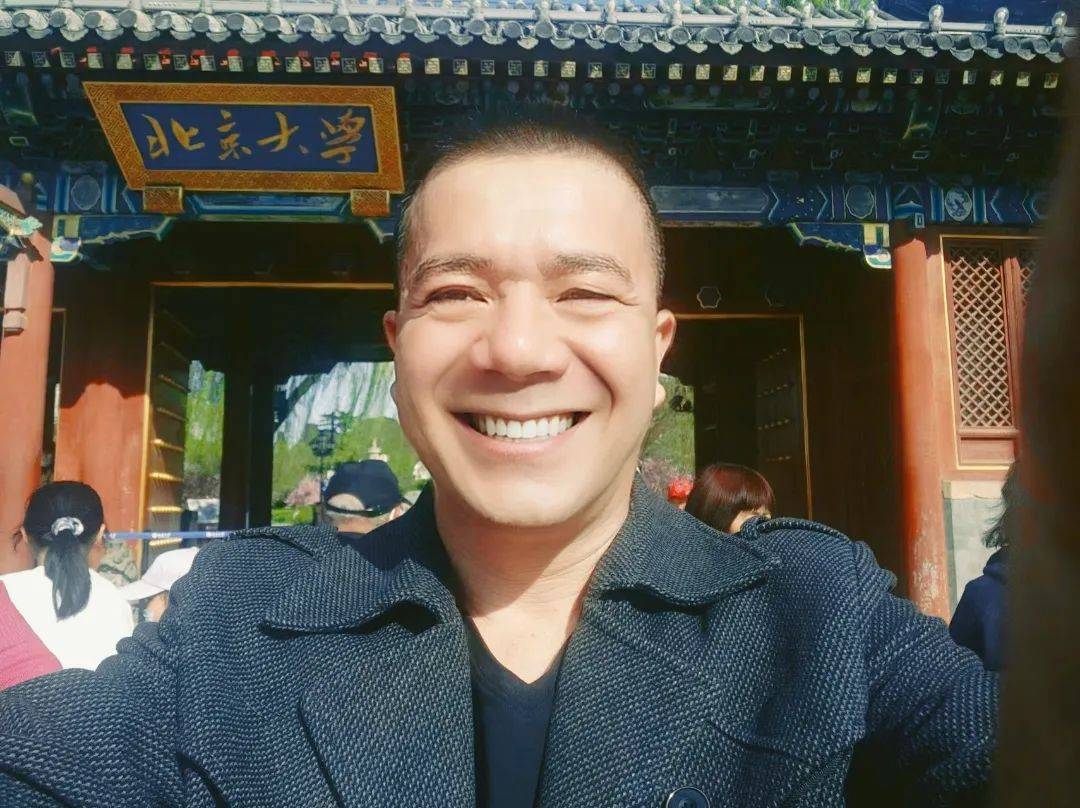

出分那天,于梦爸爸的电话,被清北招生办打爆了。

送闺女去上学的爸爸

送闺女去上学的爸爸

很多孩子上了大学之后,和父母的沟通会越来越少。但于梦不一样,她会经常给爸爸妈妈和爷爷打电话,一打就是一小时,“纯闲聊,天南地北无所不聊。”

除了打语音,于梦也经常发消息给家人,吃什么了,去哪儿玩了,开心的,不开心的……都会跟家人一起分享。

而这个“家庭唠嗑固定栏目”,其实也是爸爸发起的。

于梦三年级时,我国城市化进程加速,越来越多的就业机会涌现在农村周边城镇,想让家人过上好日子的爸爸,开启了外出务工模式。

但不论工作多忙,他每周都会给闺女打一次电话,唠上一两个小时。

外出工作这些年,于梦爸爸几乎跑遍中国大江南北,在每座城市的新鲜见闻,他都会分享给年幼的于梦。

而于梦也会把学校发生的事情,一股脑儿说给爸爸听。远在千里之外的爸爸,听得一点都不含糊,他甚至能“隔空”记住好几个于梦小学、初中、高中同班同学的名字,和发生在他们身上的趣事。

轻松又温馨的每周一聊,成了于梦的“独门解压秘诀”,一家人就算物理距离再远,家庭氛围也捂得贼热乎。

如今的于梦,小小年纪就踏遍了五十多座城市,除了新疆西藏还没去过,其他地方都逛了个痛快。

曾经羡慕爸爸见多识广的小姑娘,终于开始凭自己的脚步丈量世界。

不变的是,每打卡一座新的城市,于梦总会迫不及待地掏出手机,给远在家乡的爸妈和爷爷分享“游记”。

每每听到其他家长抱怨“孩子大了就跟家里不亲了”,“连朋友圈都屏蔽爸妈",于梦爸爸都无比庆幸自己当初就算使劲省话费、省流量费也要坚持的“每周唠嗑”。

“当时倒也没想那么远,就是乐意听我闺女说‘废话’,听见她的声儿我就高兴。”

喜欢跟闺女视频聊天的爸爸

喜欢跟闺女视频聊天的爸爸

“我文化程度不高,从没给孩子讲过什么大道理。要说有什么地方比别人家长做得好,那可能就是,我很少限制孩子。”

闺女还小的时候,于梦爸爸给她把当时流行的手机、电脑都买回了家,并且从不限制孩子的使用时长。于梦也尝试过手机里的多款游戏,但没几下就玩腻了。

“打那以后,我闺女再也不觉得那玩意儿有多稀罕。”

于梦转而去寻找其他生活乐趣。

刚好作为带娃积极分子的于梦爷爷喜欢看书,就经常领着孙女去村里的小书摊看,祖孙俩能一连看上好几个小时。可持续一辈子的乐趣从此就有了。

再后来于梦发展出自己的读书品味,爸爸索性让她想看啥就自己网购啥,账号密码都给了闺女。

而于梦网购的书,却常常让爸爸一脸问号——她初中看《黄帝内经》,高中读老庄。

“到底也闹不清是不是受他爷影响。”

爸爸有阵子疑惑,这大摞大摞网购来的书,孩子真都看吗?他从书堆里随手翻出几本,问闺女这讲的啥——于梦能给概括得明明白白。

“人家是真看啊,那我寻思孩子要乐意,就由着她看吧”。

没想到这一“由着”,还就“由”出事儿来了。于梦初中的时候,突然下定决心要当医生,开始沉迷各种医书,功课也不好好念了。

爸爸也不明着反对,只给孩子讲清楚了当医生的各种劳累和需要面对的医患纠纷;以及面临中考前,学习课内功课的重要性。

剩下的交给闺女自己做决定。

没多久于梦就想通了,还是中考更重要,她把医书暂时放下,转而开始看哲学书,一方面缓解考前压力,一方面有助于思考人生。

只是没想到,这次“转型”,又转出事儿来了。

从接触老庄开始,中国古代哲学贯穿了于梦高中三年的课外阅读,以至于她慢慢萌生、并坚定了以后想要学哲学和国学的人生决策。

而这一重大决定,于梦的爸爸妈妈在她高考出分之后才知道。

彼时,于梦爸爸接连收到来自清华招生办、北大招生办的电话,并被告知,以于梦的高考分数,热门专业可以随便挑。

于梦爸爸做梦也想不到,闺女会放着经济学、计算机不挑,非要去学个冷门的哲学。

“你这分,报哲学不浪费了么?”

爸爸妈妈动之以情晓之以理,但于梦其实早就已经拿定了主意,不打算改了。

为了照顾爸妈的情绪,她选择了“缓兵之计”,“要不我去元培吧?元培学院第一年不划分专业,可以往后几年再选专业,那时候我要是改了主意,我就不学哲学了,嘿嘿。”

爸妈只好依了闺女。

没想到铁了心的于梦在元培学院读完本科也没换专业,甚至研究生还是读了哲学。

但好在经过四年多的铺垫,于梦爸妈已经了解到,哲学并非传说中的“就业老大难”,相反,于梦的学姐学长,反而找工作都很吃香。

而于梦也渐渐厘清了自己更远的人生规划,读博士,当老师,去世界各地做项目,并享受拥有寒暑假的生活模式。

面包与远方可以兼得,这个哲学问题她早已想清。

虽然女儿没有如爸妈想象中的那样,读经济学,投身于热门行业,但跟女儿聊过几次之后,爸妈也被说服了——

孩子想要啥,她自己比咱当家长的清楚。

如今,正在读博士一年级的于梦,常常受邀去全国各地讲课,并在北京多所知名高中任选修课讲师。

不论是千人级别的线下讲座,还是万人级别的线上直播,她都能挥洒自如。

而活到老学到老的爷爷,也整明白了怎么上B站、怎么看视频号直播,他成了孙女最忠实的学生。

时光仿佛回到了二十年前,走路还不稳的于梦大大方方站在台上,抡圆了手绢唱二人转,而爷爷在台下,一边笑一边鼓出最卖力的掌声……

这个世界上,或许没有天生就大放异彩的孩子,他们最初有的,可能只是一点点不同,后来经过家人或老师的发现、引导和鼓励,才将这一点点不同,发展成自己最大的闪光点。

我们要做的,就是给最初的星星之火添柴加薪,助它成为日益耀眼的燎原之焰。而不是因为它不符合自身的期待,就无视它,甚至掐灭它。

愿每个孩子,都能像于梦一样,拥有来自家人的无条件守护和托举。即便相隔千里,只要想起远方的家人,心中就全是温暖和力量。

于梦 孙女 家长 毕业版权声明

本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。